サクラ

サクラ最近ニュースで『情報漏えい』とか『不正アクセス』ってよく耳にするんですけど、私たちの会社にも関係あるんでしょうか?

えっ、そうなんスか?てっきり狙われるのは大企業だけだと思ってました…。

そう思い込むのが一番危ないんじゃ。むしろ中小企業のほうが狙われやすいこともある。だから基礎から押さえるのが肝心なんじゃよ。

企業のIT担当者には、システム導入や運用だけでなく、情報セキュリティを守る役割が強く求められています。特にテレワークの普及やクラウド利用の拡大により、セキュリティの基本を理解していないと、企業全体をリスクにさらしかねません。ここでは、IT担当者がまず押さえておくべき基礎的なセキュリティ知識を整理します。

なぜIT担当者にセキュリティ知識が欠かせないのか

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/

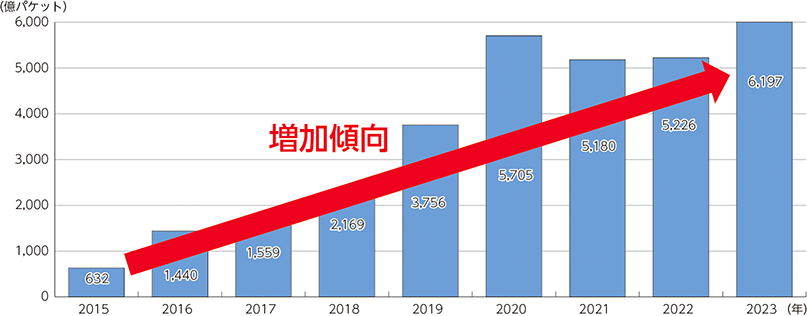

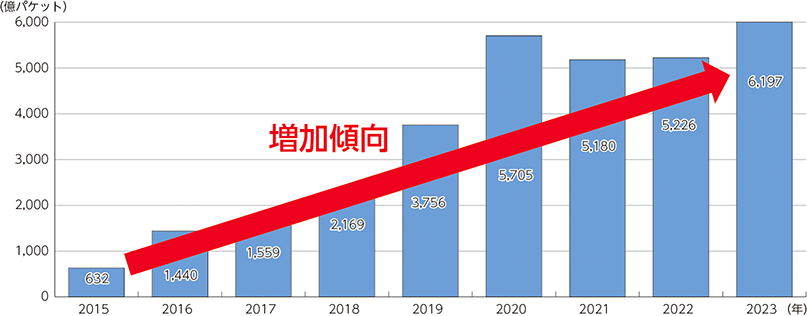

データ提供:国立研究開発法人情報通信研究機構「NICTER観測レポート2023」

https://www.nict.go.jp/cyber/report/

近年、サイバー攻撃の通信数は年々増加傾向にあります。国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の観測によると、2023年には6000億パケットを超える攻撃関連通信が確認されており、企業の規模を問わず攻撃対象となっています。サイバー攻撃というと、大企業や官公庁だけが狙われているように思われがちです。しかし実際には、セキュリティの甘さを突かれて中小企業が被害を受けるケースが後を絶ちません。

例えば――

- 社員がうっかり開いた添付ファイルからウイルスに感染し、業務が停止してしまった

- パスワードの使い回しを狙われて、不正ログインされてしまった

- バックアップを取っておらず、ランサムウェアでデータを暗号化され全て失った

こうしたトラブルは、どの企業でも起こり得ます。だからこそIT担当者は、難しい理論を網羅するよりも 「まず押さえるべき基礎」 を理解し、社内に根付かせていくことが大切です。ここからは、その基礎知識を6つの視点で整理していきます。

ランサムウェアとは?

コンピュータ内のデータを暗号化して使えなくし、復旧と引き換えに金銭(身代金=Ransom)を要求する不正プログラムのこと。

IT担当者が必ず押さえておきたい6つの基本ポイント

1. パスワードと認証

サイバー攻撃の多くは、実は“正面突破”ではなく“鍵穴の隙間”を突いてきます。つまり、弱いパスワードや使い回しから侵入してくるのです。「123456」や「password」といった安易な設定は一瞬で破られますし、社内の誰かが同じパスワードを複数のサービスで使っていれば、それだけでリスクが跳ね上がります。だからこそIT担当者は、複雑で長いパスワードを作る仕組みや、多要素認証(MFA)を標準化する環境を整える必要があります。さらにパスワード管理ツールを導入すれば、社員も負担なく安全を保てます。

2. ウイルス・マルウェア対策

不審なメールの添付ファイルを開いた瞬間、業務が止まる――そんな事例は珍しくありません。攻撃メールは日々巧妙化し、外見だけでは見抜けないケースも増えています。ここで重要なのは、アンチウイルスソフトを常に最新に保つことと、OSやソフトウェアを必ずアップデートすること。小さな更新の先送りが、致命的な脆弱性を生むからです。そして何より、社員一人ひとりが「不審なリンクやファイルは開かない」という意識を持つことが、最大の防御になります。

3. ネットワークの安全対策

会社のネットワークは、いわば“企業の玄関口”。ここを無防備にしてしまうと、攻撃者に自由に出入りされてしまいます。基本はシンプルです。ファイアウォールで不要な通信を遮断する、社外アクセスは必ずVPNを経由させる、そしてWi-Fiの暗号化を強固にし、初期パスワードのまま放置しない。地味ですが、このあたりの徹底だけでもセキュリティレベルは段違いに上がります。

4. データの取り扱いとバックアップ

システムは復旧できますが、失ったデータは二度と戻りません。だからこそデータの扱い方は、セキュリティの根幹をなします。まず基本は最小権限の原則。必要な人にだけ、必要な範囲のデータを見せること。そして、定期的にバックアップを複数環境に取ること。クラウドに保存していても、障害や攻撃でアクセスできなくなるリスクはゼロではありません。さらに、機密性の高いデータは保存時も送信時も暗号化して守ることが大切です。

5. ソーシャルエンジニアリングへの警戒

システムの壁を突破するのではなく、人間の心理を突いて情報を盗む手口を「ソーシャルエンジニアリング」と呼びます。例えば「総務部の○○さんの代理です」と電話して情報を聞き出したり、SNSで社員の投稿を拾ってパスワードのヒントを探ったり…。こうした“人をだます”攻撃は後を絶ちません。防ぐ方法はシンプルで、業務に関する情報を安易に外に出さないこと、そして怪しい連絡があれば別ルートで確認する習慣を持つことです。

6. インシデント対応の基本

どんなに備えても、攻撃を完全に防ぐことはできません。大事なのは「何か起きたときにどう動くか」です。異常を感じたらすぐに報告する体制を整えること。感染や不正アクセスが発覚したときの手順をマニュアル化しておくこと。そして必要に応じてIPA(情報処理推進機構)など外部機関と連携できるようにしておくこと。いざという時のスピードと冷静さが、被害の広がりを最小限に食い止めます。

いやぁ、セキュリティって難しいもんだと思ってたけど、こうやって整理してみると“基本の習慣”が一番大事なんだな。

現場にしても“パスワードをちゃんとする”とか“変なメールを開かない”とか、社員一人ひとりの意識で防げる部分が多いんですよね。

次の全体会議で、この“6つの基礎”をみんなに共有してみよう。難しいことは抜きにして“基本の習慣”から始めればいいんだろ?

はい。それなら社員も前向きに取り組んでくれると思います。

IT担当者がすぐにできる3つのアクション

セキュリティの基礎を知ったら、次は「明日から何をするか」です。難しいことをいきなり始めなくても、まずは3つのシンプルな行動から取りかかれば、会社全体の安全度はぐっと高まります。

1. 社員全員にパスワードの見直しを促す

「強くて長いパスワード」「使い回さない」「できればMFAを導入」――この3点をまず社内に徹底しましょう。全員が一斉に見直すだけでも、外部からの侵入リスクは大幅に減ります。

2. バックアップの仕組みを点検する

いざという時に本当にデータを復旧できるのか、実際にテストして確認しましょう。クラウドだけに頼らず、外部ストレージや別環境にも複数バックアップを持つことが安心につながります。

3. 社内ネットワークを見直す

Wi-Fiの暗号化方式やルーターの初期パスワードが放置されていないか、VPNがきちんと機能しているかを点検します。大掛かりな投資をしなくても、設定を確認・修正するだけで守りは強化できます。

+α:モバイル端末管理(MDM)の導入検討

ここまでは、明日からでもすぐに始められる基礎的な3つの行動を紹介しました。一方で、最近はスマホやタブレットを業務で使うのが当たり前になってきており、こうした端末についてもセキュリティ対策が必要になってきます。そこでMDM(モバイルデバイス管理) を導入すれば、端末の一括管理やセキュリティポリシーの強制適用が可能になり、より強固な体制を築けます。MDMについては別記事で詳しく解説していますので、ぜひ以下の記事もあわせてご覧ください。

小さな行動の積み重ねが、大きなリスク低減につながります。

まとめ ― 難しい対策より“基本の習慣”を徹底する

IT担当者が押さえるべきセキュリティの基礎は、決して難しい専門知識ではありません。「強いパスワードを使う」「怪しいメールを開かない」「バックアップを取る」といった当たり前の積み重ねこそが、会社を守る最も強い防御になります。さらに今回紹介した “3つのアクション” を実行するだけで、今日から社内のセキュリティレベルは確実に高まります。

大切なのは、IT担当者一人が背負うことではなく、社員全員が参加する“文化”として根付かせること。小さな行動を日常に落とし込めば、攻撃者にとって「手を出しにくい会社」に変わっていきます。セキュリティは「難しいことを一度にやる」のではなく、「小さなことを習慣にする」ことから始まります。あなたの会社も、まずは今日から一歩を踏み出してみませんか?

よし、今日からうちもセキュリティを“基本の習慣”にしていこうじゃないか。

現場にも声をかけて、まずはパスワードとバックアップから徹底します。

おおっ、やる気出てきました!まずはパスワードちゃんと見直します!小さな一歩ッスけど、積み重ねれば安心につながりますよね。