シャチョー

シャチョー今月も“あの商品”が一番売れてるんだろう?

そうですね、肌感覚では間違いないっス!

肌感覚って…数字ではどうなんですか?

出た、サクラの正論パンチ!

そ、そんな堅いこと言うな。現場の勘も大事なんだよ。

ふむ、勘も悪くない。しかし“感覚経営”だけでは見えぬものもあるぞ。

「うちの一番の売れ筋はこれだろう」「この商品は人気がないから仕入れを減らそう」

そんな“感覚経営”をしている中小企業は、まだまだ多いものです。もちろん経験値は大切ですが、思い込みや過去の成功体験に頼りすぎると、知らぬ間に「利益を生まない商品」に力を入れていたり、「本当の稼ぎ頭」を見落としていたりすることがあります。

そこで役立つのが、ABC分析(重点分析)です。難しい統計知識や高価なツールは不要。Excelが使えれば、今日からでも始められます。

この記事では、売上データを「見える化」して、販売戦略を見直す方法を具体的に解説します。

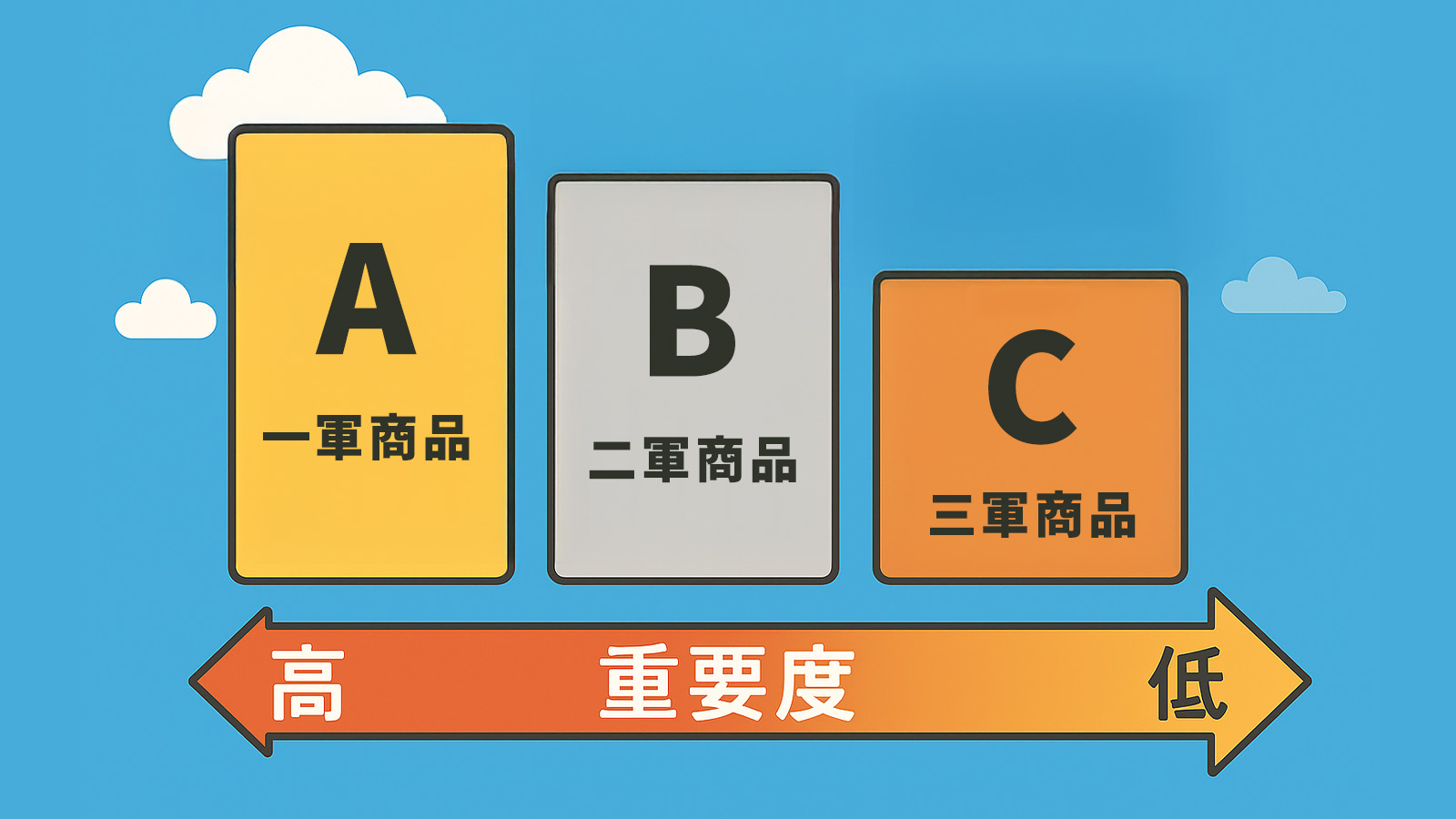

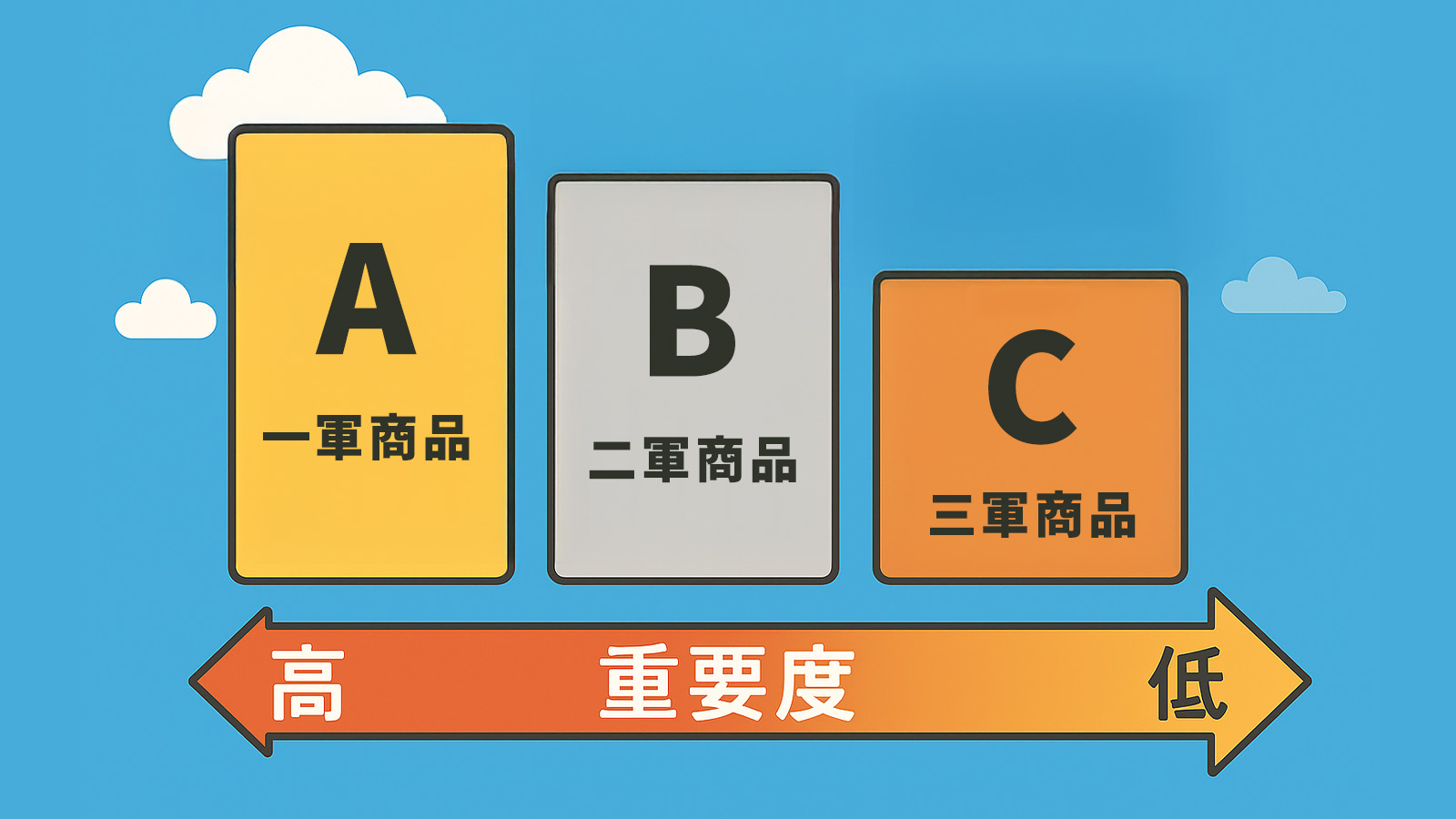

ABC分析とは? 売上の偏りを数字で見える化する、売上データ活用の第一歩

ABC分析とは、売上や利益への貢献度に応じて商品をA・B・Cの3つに分類する分析手法のこと。「どの商品が売上や利益を生み出すことができているか?」を明確にすることで、品揃えの見直しや注力するサービスを特定し、販促活動の改善を検討することが可能となります。

ABC分類の一般的な目安

ABC分析のランク付けは、一般的にはパレートの法則(80:20の法則)に基づいて累積売上構成比や他の指標を基準に分類することが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、提供する商品や業種・顧客の傾向など、企業の状況や分析の目的によって柔軟に調整することが重要となります。

| ランク | 累積売上構成比の目安 | アイテム数割合の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Aランク | 上位80% | 上位20% | 売上全体の約80%を占める主力商品。パレートの法則に基づくと、アイテム数は上位20%になる。 |

| Bランク | 80%~90% | 中位30% | 安定的に売れており、将来的な成長候補。 |

| Cランク | 90%~100% | 下位50% | 売上が低く、在庫・管理コストが高い商品群。 |

パレートの法則によると、“数少ないAランク商品”が会社の業績を支えていることが多い、となります。基本的な考え方としては、ランクに応じたメリハリをつけた運用管理を実施することが必要です。

🥇 Aクラス(最重要・売上貢献度:高)

Aクラスは、売上の大半を占める、最も重要度の高い商品群です。欠品による機会損失を避けるための重点管理が求められます。

- 在庫管理:

- 欠品を防ぐことが最重要です。安全在庫を十分に確保し、定期的に見直します。

- 需要予測の精度を向上させ、リードタイム(発注から納品までの時間)を考慮したきめ細やかな発注管理を行います。

- 販売促進:

- 顧客の目に留まりやすい陳列場所やウェブサイト上の目立つ位置を確保します。

- 販促活動を強化し、販売機会を最大限に高めます。

- 物流・倉庫:

- ピッキング効率を高めるため、搬出口やピッキングしやすい場所に保管します。

- 改善:

- 利益率が低い場合は、仕入れ値の交渉や生産コストの見直しなどを検討します。

🥈 Bクラス(中間・売上貢献度:中)

Bクラスは、Aクラスほどではありませんが、全体の売上において一定の割合を占める商品群です。Aクラスへの昇格やCクラスへの降格の可能性を常に考慮し、適度な管理を継続します。

- 在庫管理:

- 現状維持を基本方針とします。

- 定期的な在庫チェックを行い、過剰在庫にならないように注意しつつ、在庫切れも防ぎます。

- AクラスとCクラスの中間にあたる管理手法(例:定期発注方式など)を適用し、管理コストを抑えます。

- モニタリング:

- Aクラスに昇格できそうな売上の伸びしろがある商品を見極めます。

- 売上が低迷している商品は、Cクラスへの降格や見直しを検討します。

- 販促:

- Aクラス商品とのセット販売など、クロスセルを意識した販売促進を検討します。

🥉 Cクラス(重要度が低い・売上貢献度:低)

Cクラスは、アイテム数は多いものの、売上や利益への貢献度が低い商品群です。管理コストの削減と効率化を最優先します。

- 在庫管理:

- 在庫削減を最優先とします。

- 在庫切れをある程度許容し、発注は必要最低限の量または都度発注を検討します。

- 管理の手間を減らすため、Aクラスのような厳密な管理は行いません(例:発注頻度を減らす、在庫チェックの頻度を下げる)。

- 取り扱い見直し:

- 廃盤や取り扱い停止を積極的に検討します。

- 長期在庫や不良在庫になりそうなものは、在庫処分、割引販売、またはセット販売による消化促進を図ります。

- 例外の考慮:

- 売上は低くても、Aクラス商品のオプション品や客寄せ効果のある商品(集客品)など、戦略的な役割を持つ場合は、安易な廃盤は避ける必要があります。

Excelでできる!ABC分析の基本ステップ

ABC分析は、特別なツールがなくてもExcelだけで実践可能です。特に近年ではPOSレジも普及しており、販売データをCSV形式で出力することが可能となっています。POSレジが導入されている場合は、CSV形式で出力したデータをExcelで分析することが、データ分析・活用の第一歩となります。

手順を4ステップで説明します。

① 販売データを整理する

最低限必要なのは以下の4項目です。

- 商品名

- 販売数量

- 単価

- 売上金額(数量×単価)

データを月単位、または四半期単位でまとめると、変化の傾向も見やすくなります。

② 売上金額の降順に並べ替える

Excelの「並べ替え」機能で、売上金額の大きい順に並び替えます。ここで上位が“よく売れている商品群”になります。

③ 売上構成比と累積比を算出する

各商品の売上金額 ÷ 全体の売上金額 = 売上構成比

売上構成比を上から順に足していくと、累積比が出ます。この累積比が80%になるまでがAランク、95%までがBランク、それ以降がCランクです。

④ 結果をグラフ化して視覚化する

棒グラフや円グラフにすれば、どの商品がどのランクに位置しているかが一目で分かります。グラフを毎月更新することで、売上構造の変化も見えてきます。

よくある失敗例と注意点

ABC分析はシンプルな手法ですが、使い方を誤ると効果が半減します。中小企業でよくある失敗を紹介します。

① 「売上」だけで判断してしまう

売上金額が大きくても、利益率が低い商品は実はCランク相当の場合があります。できれば「粗利ベース」で分析するのがおすすめです。

② 期間が短すぎる

1か月など短期間だけで判断すると、季節変動の影響を受けやすくなります。3か月〜半年単位で比較することで、安定的な傾向が見えてきます。

③ Cランク商品を一気に切る

Cランクでも“集客商品”として役立つケースがあります。たとえば「安いけど人を呼び込む商品」や「セット販売の補助商品」など。単純に“悪者扱い”せず、役割を考えた上で見直すことが大切です。

データ分析・活用の更なる一歩:Excelから始めてクラウドへつなげる

最初はExcelで十分ですが、データが増えてきたらクラウド分析ツールにステップアップするのも良い選択です。

たとえば、

- Google スプレッドシート+Looker Studio(旧Data Portal)

- kintoneなどのWebデータベースシステムの導入とグラフ化機能の活用

- POS・ECシステムのダッシュボード機能

これらを活用すると、リアルタイムで売上構造を見える化できます。社長が出先でもスマホでチェックできるようになれば、意思決定スピードが格段に上がります。

社内に“データを見る習慣”をつくる

分析の継続で最も大切なのは、「分析する人」だけでなく「見る人」が増えること。週次ミーティングや朝礼などで、ABCランク別の売上を共有すると、「なぜこの商品がAランクになったのか」「BランクをAにするために何ができるか」といった前向きな議論が生まれます。

数字は冷たく見えますが、チームで共有すれば“気づき”を生むコミュニケーションツールになります。

まとめ:数字が教えてくれる“次の一手”

ABC分析は、専門家だけのものではありません。小さな会社こそ、「数字に基づいた判断」で利益率を上げられるチャンスがあります。

- 売上の偏りを知る

- 注力すべき商品を見極める

- リソースを集中させる

- 経営を“勘”から“根拠”へ

数字は裏切りません。Excelを開くだけで、自社の強みと課題がくっきり浮かび上がります。まずは、直近3か月の販売データを整理して、ABC分析を試してみてください。きっと、あなたの会社の「売れてる理由」「売れない理由」が見えてくるはずです。

数字で見ると、意外と“売れ筋”って違うんスね!

シャチョーがAランクだと思ってた商品、実はCランクでした!

な、なんと…!自信あったのに…

勘もデータも、どちらも大切じゃ。ただし数字は裏切らん。